传移模写 贯古通今——论张大千临摹敦煌壁画的时代意义

时间:2018-07-13 16:29:11 来源:荣宝斋 作者:魏学峰

传移模写 贯古通今——论张大千临摹敦煌壁画的时代意义

张大千是中国现代艺术史上的一代宗师。他一生致力于传统绘画艺术的整理、发掘、革新和发展。他以文化使者自任,足迹遍及南北美洲及欧洲各国,不遗余力地传播和弘扬祖国的文化艺术,赢得了广泛的赞誉。一九五七年纽约美国世界美术协会,公举张大千为“当代第一画家”。张大千才华横溢,多才多艺,其诗、书、画、印、鉴堪当五绝。徐悲鸿尊其是“五百年来第一人”。

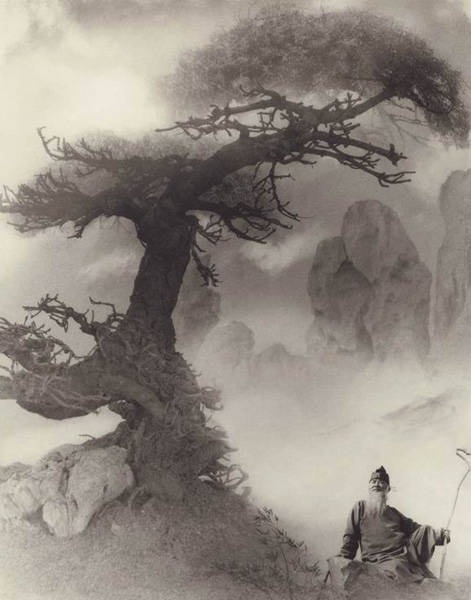

纵观张大千一生的创作风格,大抵可分为三个时期:第一期从二十世纪二十年代初至三十年代末,由张大千在上海拜曾熙、李瑞清二师学习,迄于前往敦煌面壁前止。这一阶段,他从仿四僧、青藤、白阳等诸家的画风入手,兼及“吴门四家”。其后他又取法院体大青绿的金碧山水那种精丽工致的画风。张大千从“元四家”进而上溯到李唐、马远、董源、范宽、巨然、郭熙等,画风精丽秀雅;第二期从二十世纪四十年代初至二十世纪五十年代末,张大千赴敦煌,迄于二十世纪五十年代末他开创泼墨泼彩画风前夕。其中敦煌潜修近三年的时间,使他深受先民伟大艺术的启迪,由此而形成这一时期精丽雄浑的画风。这一时期也是张大千总结整理传统绘画后的一个集大成期;第三期为二十世纪六十年代初至二十世纪八十年代,这一时期是张大千泼墨泼彩画风从探索走向成熟的时期。他完全打破了过去以线为主要造型的中国画笔墨语言、点线为构图要素的惯用手法,将传统中国山水画中的没骨、泼墨和重彩技法结合起来,在强调主观意兴和表现自然的主客观统一过程中,使写景和抒情、现实和浪漫、感性和理性、具象与抽象结合起来,不但不因西洋画的影响而丧失传统,而且吸收了西洋画的长处加以融汇、发展,创造出完全具有中国神韵和民族气派的崭新的中国画。有人把他所经历的这三个时期,称为是接受传统的“三熏三沐”。他试图从前贤与自然的灵魂中寻找力量,以更大的魄力去力矫时弊,弘扬雄强博大的艺术传统。张大千的画,苍茫不失清润,深厚中自蕴典雅。有人生动地形容道:如宋元明清诸家齐唱,合出一个当代艺术巨子。本文所要着重探讨的是张大千艺术道路上最重要的转折,敦煌行及其文化价值。

张大千在临摹敦煌壁画

一九四一年至一九四三年的两年零七个月的时间,张大千率弟子、蕃僧十数人远涉敦煌,谱写了现代艺术史上的一曲壮歌。对于这样一个浩繁巨大的工程,他组织了一个庞大的工作团队来工作。这是在古代寺观壁画创作传统中才有的组织形式,而对于现代文人画家而言,是绝无仅有的。

张大千在敦煌养鸭以改善生活

张大千当时已是誉满域内的大画家,为什么要毅然抛弃都市闲适的文人生活,而到敦煌去寻梦呢?据他自己说:“谈起敦煌面壁的缘起,最先是听曾、李两位老师谈起敦煌的佛经、唐像等,不知道有壁画。抗战后回到四川,曾听到原在监察院任职的马文彦讲他到过敦煌,极力形容有多么伟大。我一生好游览,知道这古迹,自然动信念,决束装往游。”此外,敦煌经籍辑存会的发起人、书法家、学者叶恭绰先生也婉转地劝过张大千有机会去敦煌一游。张大千在晚年为《叶遐庵先生书画集》所作序言中回忆道:“先生因谓予曰:‘人物画一脉自吴道玄、李公麟后成绝响,仇实父失之软媚,陈老莲失之诡谲,有清三百年,更无一人焉。’力劝予弃山水花竹,专精人物,振此颓风;厥后西去流沙,寝馈于莫高、榆林两石室近三年,临抚魏、隋、唐、宋壁画几三百帧,皆先生启之也。”张大千相遇曾、李二师是在一九〇二年前后,从两位恩师处受到敦煌艺术的感染是在他刚踏上艺术道路的起始阶段,圆这个梦是他遵从师训的必然,另一方面也是他自身艺术求变的需要。

张大千 摹北魏敦煌壁画三世佛178.6cm×97.1cm 四川博物院藏

著名学者林思进在《大风堂临抚敦煌壁画集序》中说:“吾友张君大千,夙负振畸,究心绚素,名高海内,无暇拙言。其平生所抚宋元法画至夥,顾犹未足,更思探月窟,问玄珠,乃裹粮具扉,西迈嘉峪,税驾瓜沙……间特告余,此不徒吾国六法艺事之所祖,固将以证史阙,稽古制。而当时四夷慕化,取效中州,其衣冠文物,流行于今之欧西新世者何限,吾所以勤力为此者,意则在斯。”这么一说,张大千的动机和目的是为了穷探六法的根源,满足他梦寐以求的六朝隋唐真迹。从二十世纪二十年代初到他踏上敦煌之旅的这二十年间,他已从一个学艺者成为了传统派的大家。他意识到在明清的范围内,把自己的技法历练得如何纯熟,都不能与同时代的传统派画家拉开距离,如何把传统文人画家的水墨画风与职业画家设色精丽的画风相调和,进而找寻艺术的源头,这才是促使他敦煌之行的根本原因。

张大千 摹西魏敦煌壁画夜叉108cm×74.8cm 绢本设色 四川博物院藏

张大千去敦煌之前,并不知道那里有如此宏丰的壁画,他只知道佛经、彩塑丰富,而且不少佛经已被人盗走,石窟中只剩下千百年流传下来的彩塑。他想作为一个画家,如果能将这些立体的彩塑借他的画笔而转移到平面的画纸上来,也是对研究中国艺术发展史上的一项大成就,所以当初他预计几个月就能够完成,没想到一面壁就近三载。应该指出的是,张大千在去敦煌之前,他应该零星地看到过一些敦煌壁画的资料,他在一九三七年前后就创作了一些仿唐人壁画的作品。到青海后,他也尝试临了少量当地藏传佛教寺庙的壁画,为日后的大量临摹作了准备,可视为大千艺术“前敦煌时期”。

张大千 摹北周敦煌壁画夜叉112.6cm×76.1cm 绢本设色 四川博物院藏

一九四一年,张大千率夫人杨宛君、次子心智以及重庆中央大学教师、徐悲鸿先生的高足孙宗慰等赴敦煌。一到莫高窟,张大千一行即被满壁的古代绘画及精美彩塑所惊倒,总面积超过四万五千平方的壁画构成了一个宏大的艺术长廊。张大千认为都是“历代杰作,国画至宝”。于是他决定放弃原来的描绘彩塑的计划,将这部分工作交由孙宗慰一人去做,张大千自己则改而临摹石窟壁画。为了工作进展有序,张大千首先对石窟进行了编号。在此之前,首先是法国人伯希和于二十世纪初为拍摄壁画照片的需要给莫高窟的编号,共编一七一号。其次是二十世纪三十年代中期甘肃省方面为莫高窟编的号,共编三五三号。张大千是为莫高窟编号的第三人,也是中国人中以个人力量为莫高窟编号的第一人。张大千的编号是据祁连山下来水渠的方向,由南至北,由左至右,再顺洞折回向上,有点像英文字的双线“E”字,张大千编号总的原则是,只要窟内有壁画、塑像者皆入编,一门一号;而大窟内的小窟均不另外编号,只标为某窟之耳洞,因此,用了五个月,在调查完莫高窟的四九二窟后,共编了三〇九号。并将考察记录辑为《莫高窟记》一书。目前国际敦煌学界仍将“张氏编号”(英文代号C)作为标准之一。准备工作就序,一九四二年,张大千又专门聘请了青海的藏族喇嘛画师昂吉、三知、晓梧格郎、罗桑瓦兹、杜杰林切赴敦煌。令张大千欣喜的是这些喇嘛画僧平时用的画笔,与莫高窟内发现唐人用的笔极为类似,而且他们用的颜料大都来自印度。张大千不惜重金买了沙青、沙绿、赭红等颜料。这些比内地常用的石青、石绿、赭石的色度显得更加厚重。同年张大千六侄张比德,门人萧建初、刘力上,知交谢稚柳等人也赶来相助。五位喇嘛画僧的主要任务之一是准备画布。他们先将画布衔接得天衣无缝,再绷在木框上,为了易于着笔,要涂抹胶粉三次,用大石磨砑七次,才算完工。同等重要的任务是调制颜料,佛教壁画的颜料自有其传统,绝不是传统中国画工所熟习的。

张大千 摹西魏敦煌壁画五百强盗成佛故事卷 局部 四川博物院藏

临摹壁画时,张大千将临摹者分为三组:包括自己等人为一组,藏族画师昂吉等三人为一组,此两组负责临摹;另一组人继续加工画布和准备颜料。张大千指导门人、子侄和喇嘛画僧分工合作,克服各种技术上的困难,例如洞内光线阴暗、空间有限,原壁画色彩年久变色,颜色剥落、线条隐晦,先要爬上蹲下用玻璃纸覆在墙上勾摹轮廓,然后贴在画布上,映着日光再用木炭勾出影子,再勾墨线,并注明色标后转为正稿。从四川博物院藏二百余幅敦煌壁画画稿来看,这些资料的收集是精细严谨的,较之于敦煌藏经洞等地所发现唐人画稿有惊人的相似。更令人吃惊的是大千先生在画稿标色所用特殊符号,如“工”(红),“彐”(绿),“赭”“ㄘ”“田”(墨)等都与敦煌所见古人的布色符号一致。足见张大千精细的程度。凡是佛像人物的主要部分,都是张大千亲自勾勒上色,其余楼台亭阁,或其他背景的装饰部分,则由他人协助分绘。当时张大千常一只手持蜡烛,一只手拿画笔,有时站在木梯上,有时蹲着,甚至还要躺卧在地上描,往往要经过数十次观察之后才能下笔,每幅均手续繁复,大幅需要两个多月才能完成,小幅也要十数天。每天清晨入洞工作,薄暮出来时,个个都是蓬头垢面,就这样日复一日地在艺术之炉中熔炼着。

张大千 摹隋敦煌壁画菩萨像70.9cm×191.5cm 纸本设色 四川博物院藏

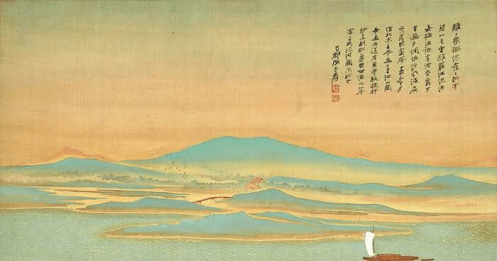

在临摹的原则上,基本上是采取的复原临摹法,形式上也是沿袭古人创作壁画时所采用的师徒多人合作的方式。但要将壁画转换到纸布绢等材质上,是张大千临摹古代绘画的一次全新尝试。张大千强调要“完全一丝不苟地描,绝对不能参入己意”。在对形把握的同时,也从中对壁画精神内涵有了更深一层的认识。从时代风格变迁来看,张大千以为:“元魏之作,冷以野,山林之气胜;隋继其风,温以朴,宁静之致远;唐人丕焕,其文浓,敦厚、清新、俊逸,并擅其妙,斯丹青之鸣凤,鸿裁之逸骥矣!五代宋初,蹑步晚唐,迹颇芜下,说世事之多变,人才之有穷也;西夏之作,颇出新意,而刻画板滞,并在下位矣。”张大千对于时代风格所呈现的画迹,观察入微,他说:“北魏喜夸张,画多夸大,西域新疆出良马,北魏画马,多以西域,马蹄较常马大两倍,其夸张于此概见。”

张大千 摹隋敦煌壁画藻井图案 四川博物院藏

又如张大千细致地临摹历代菩萨的手印,以至后来他可以从这些不同的手印分辨出这是北魏的、隋唐或宋朝的佛手。进而判定这幅壁画的创作年代。学问做到如此精微,这恐怕是张大千的过人之处吧。在临摹的材质来看有纸本(宣纸、藏纸)、布本、绢本(粗纹绢、细纹绢)、细麻布本,这也与敦煌所藏画稿选用的材料基本相合。正是从这些不为人所注意的小处着手,张大千才真正领悟到敦煌艺术所包孕的精神之博大,也同时掌握了历代技巧的嬗递。他深知敦煌壁画并不是单一的画风,而是不同绘画流派和多种艺术表现手法交流融合的结晶。在选取临摹对象时,张大千除考察题材,不同绘画风格外,他最爱飞动之美的飞天、伎乐天、各种乐舞带来强烈的生命感,正如宗白华所言:“敦煌的艺境是音乐意味的,全以音乐舞蹈为基本情调。”在艺术精神上,张大千认为,敦煌壁画宏大的规模,是中华民族伟大力量的表现,在艺术价值上超过山西云冈石刻和河南龙门造像,张大千从十个方面分述了敦煌壁画对中国绘画的影响:“一是佛像、人像画的抬头;二是线条的被重视;三是勾染方法的复古;四是使画坛的小巧作风变为伟大;五是把画坛的苟简之风变为精密;六是对画佛与菩萨像有了精确的认识;七是女人都变为健美;八是有关史实的画走向写实的路上去了;九是写佛画却要超现实来适合本国人的口味了;十是西洋画不足以骇倒我国画坛了。”张大千还从临摹的实践中认识到敦煌壁画非一般工匠画,应有专业画家参与其间。纵观三国两晋隋唐画史可知,顾恺之、张僧繇、陆探微、展子虔、董伯仁、吴道子、李昭道、李思训、郑虔、韩幹、周昉、孙位等名师都曾参与壁画创作……

(本文作者系四川博物院原副院长)

(节选自《荣宝斋》2017-08 总第153期)