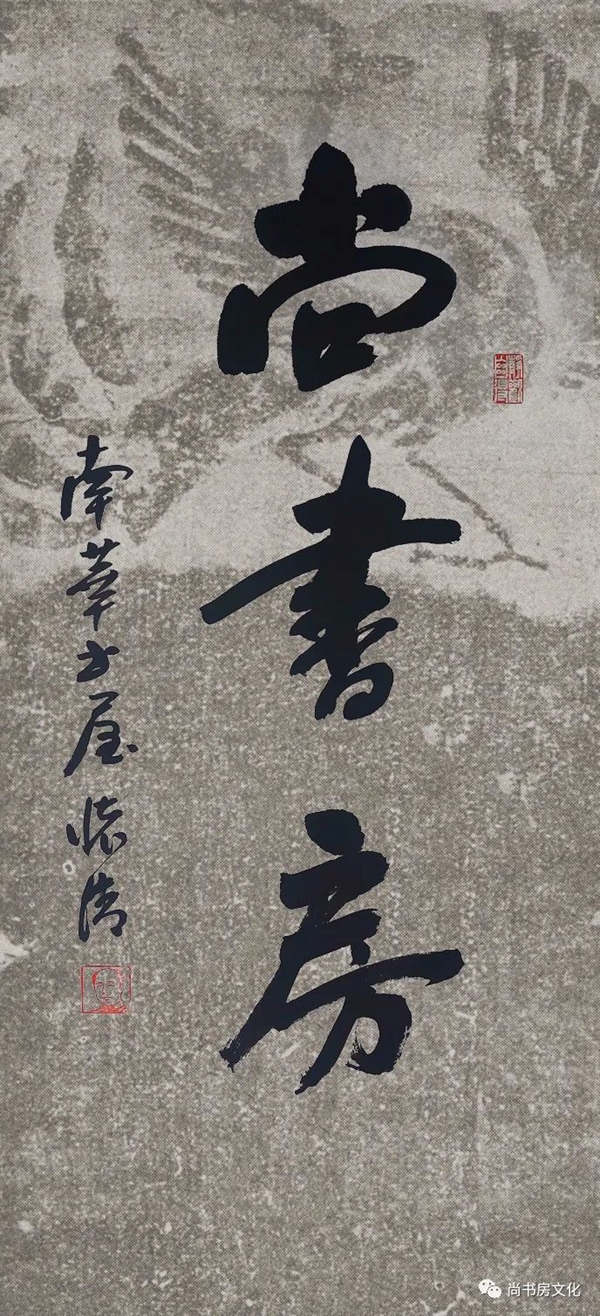

从石涛到董巨——张大千的“血战古人”之路

时间:2023-10-11 11:03:07 来源:尚书房文化 作者:田洪

从石涛到董巨——张大千的“血战古人”之路

作者田洪与傅申先生

约1662年至1663年间,刚20岁出头的石涛,来到了上海松江以山水相依的“九峰三泖”之巅泗洲塔院(九峰禅寺),从禅宗临济宗第三十五代传人旅庵本月禅师修炼,石涛从此法名“原济”。而距泗州塔院(九峰禅寺)15公里的松江禅定寺,时间是1917年至1918年间,同样才20岁出头的张正权,出川叩响了逸琳法师住持的禅定寺佛门,法名“大千”。

1964年,傅申(左)与丁翼(右)在台北拜会张大千

巧合的是,名闻世界的美术史学者傅申先生1936年12月27日出生于上海的南汇新场古镇,此地距离张大千出家松江禅定寺50公里;而距清代画家石涛皈依佛门的泗洲塔院(九峰禅寺),直线距离是60公里。就这60公里的空间距离内,看似无关的今古三人(傅申、张大千、石涛)在跨越时空的美术史场域内绘就了“血战古人”的美术史研究图景。

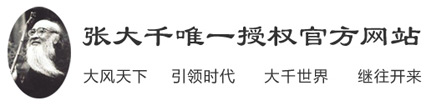

张大千先生肖像照 郎静山拍摄

1959年6月,刚从台湾师范大学艺术系毕业的年轻学子傅申在其老师、台湾著名篆刻家王壮为先生五十周岁的生日宴会上,第一次见到了已享誉国际画坛的绘画大师张大千,傅申先生自己恐怕也没有想到他从此与张大千结下了缘份。而我们今天谈论起张大千的仿古绘画,就会联想到“血战古人”一词。

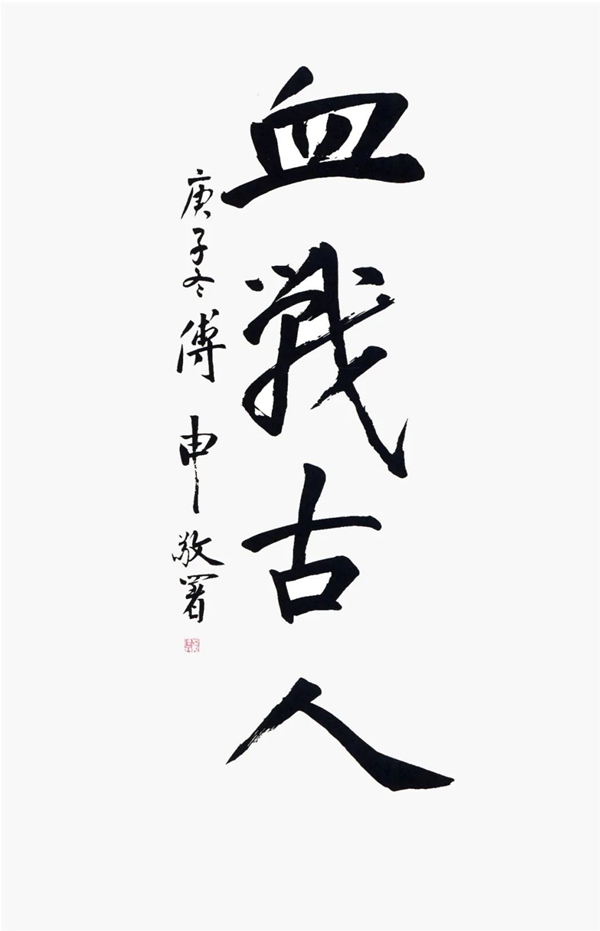

傅申书“血战古人”

傅申,字君约,7岁时开始习字。1948年随父母迁居台湾,就读于屏东明正初中时,美术老师张光寅(著名书画家、艺术史家张光宾胞弟)在课余时开始辅导傅申学习书画。1959年毕业于台湾师范大学艺术系。在师大求学期间,受教于黄君璧、溥心畬学习国画;大二又追随傅狷夫学画;同时又拜书法大家王壮为为师,学习书法与篆刻。1963年考入台湾私立中国文化学院艺术研究所,师从书法名家张隆延研读中国艺术史,并获硕士学位。1965年进入台北故宫博物院,专事中国古代书画的鉴定与研究。1968年获洛克菲勒奖学金赴美入普林斯顿大学艺术与考古系攻读中国历史专业,获博士学位。傅申先生先后执教于美国耶鲁大学美术研究所及台湾大学艺术史研究所,曾任美国华盛顿佛利尔暨沙可乐美术馆中国美术部主任。

傅申先生 林燮摄

我们今天讨论二十世纪杰出画家张大千的绘画,无法绕过清代画家石涛。傅申先生在其所著《张大千的世界》一书的自序中曾这样表白他研究张大千的缘由:“对张大千的研究,始自1967年在台北故宫研究传世巨然的作品时;再次则是1971年在普林斯顿大学美术考古研究所研究石涛书画时;最后从1987年起开始对大千进行全面的研究。由于他的画龄长达六十多年,他作画既勤且快,又擅于营造良好的绘画环境,因此他的作品数量真是空前的庞大,而大千的游历迁徒亦甚广,作品又极端的分散。研究大千,遂成为我毕生以来所从事过的最耗时费神的一项研究工程。”

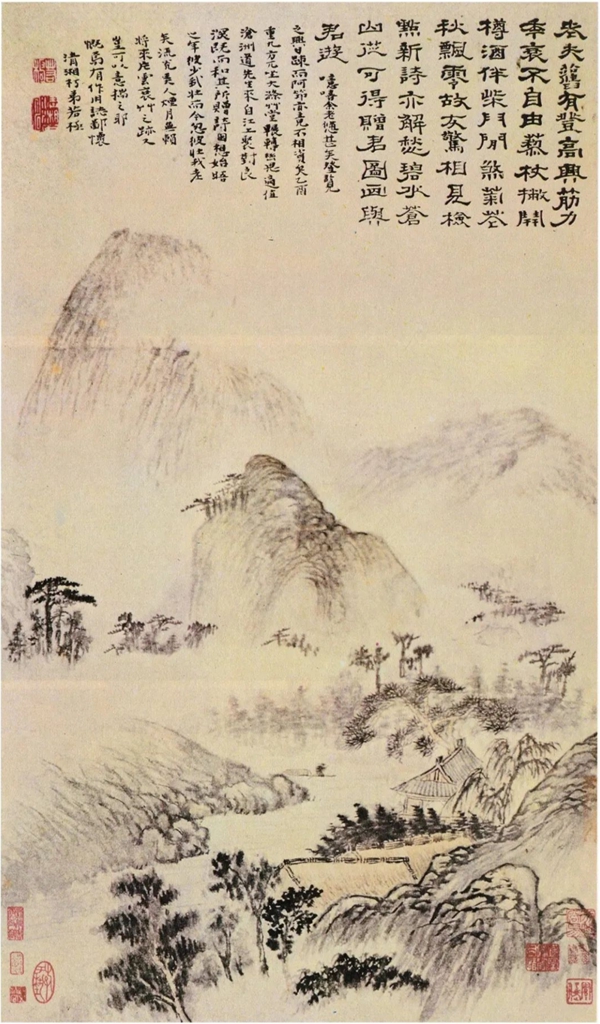

石涛 三绝图 大风堂旧藏

傅申先生数十年鉴别与研究张大千仿古绘画——“血战古人”的动因,正如其所言,最初则与清代画家石涛有关。大约在1970年前后,傅申先生就读於美国普林斯顿大学美术考古研究所,导师方闻教授授意让傅申将普林斯顿大学美术馆库房里一批沙可乐的藏画加以研究并整理和出版。在疏理过程中,傅申先生发现除了沙可乐藏画中有不少石涛作品之外,库房内张大千先生还寄存了一箱全是石涛的作品,其中大部份还未见於张大千藏品集《大风堂名迹》。由于傅申先生在库房里过眼大量石涛真迹,包括张大千藏石涛作品,由此开始对大千与石涛进行了全面的研究,也使傅申先生对张大千伪作石涛有了一个深度的认识。

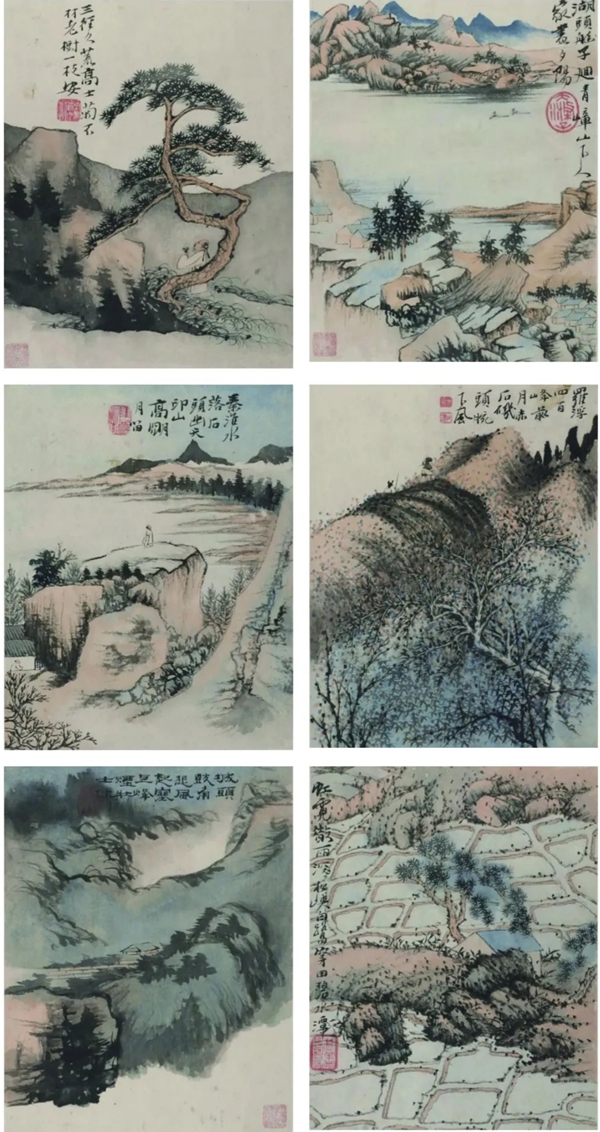

石涛册页(六开)大风堂旧藏

1974年,傅申先生与其第一任妻子王妙莲合作撰写《鉴别研究》(又名《沙可乐藏画研究》)一书由普林斯顿大学出版社出版,该书研究与梳理了沙可乐的41件藏画,其中石涛作品为15件,除1件为日本藏家住友宽一的旧藏外,其余均来源于张大千“大风堂”的旧藏。书中第35号的《石涛册页》(六开),傅申先生经鉴别,发现这六幅石涛册页均系张大千的伪作,由此也开启了傅申先生对于张大千仿古绘画研究的历程。“对于这六幅册页,不但已经看出不是石涛真迹,也看出是张大千先生的手笔。”翌年,傅申先生在《故宫季刊》第九卷第三期上发表的“鉴别举例——知伪以鉴真”一文,则更为细致地对这六开册页从构图、笔墨及技法上进行分析。并且指出此六开张大千伪作的石涛册页有部分原稿分别出自大风堂藏《破墨山水册》以及上世纪三十年代日本出版的复制品《石涛山水画谱》中的构图与章法,表现形式具体采用的是:改变画幅的形式和比例(由横幅改成直幅);改变题句(将此诗改成他诗,或由无诗而题上石涛或古人的诗);改变原画的印章;从两三幅真迹中抽取拼凑而成一幅新的构图;增删原跡(即化繁为简,或化简为繁);将水墨改成设色等等。

张大千 清溪艇子1959年

傅申先生在1983年发表于《雄狮美术》总第147期的“大千与石涛”一文中认为:“在传世的石涛画跡之中,真伪参半,如果不能将混淆其间的鱼目加以区别,就无法见到石涛的真面。而在历来的伪跡中,要以大千的手法为最高、最难分辨,所以从研究大千的笔性来入手,是鉴别石涛真伪的捷径。”

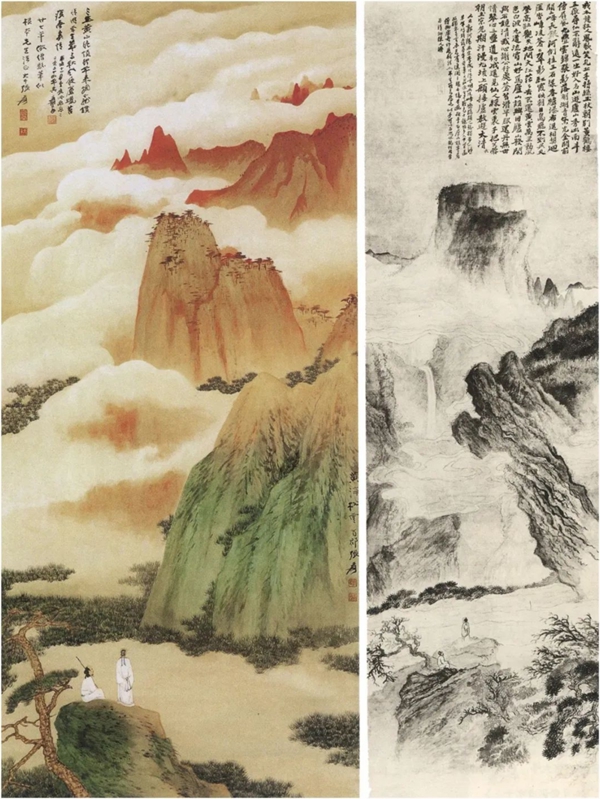

张大千 黄海松云图▕ 石涛 庐山观瀑图

在《故宫季刊》第九卷第三期上发表的“鉴别举例——知伪以鉴真”一文,傅申先生除了举例大千伪作石涛六开册页以及在1974年出版的《鉴别研究》(又名《沙可乐藏画研究》)一书中讨论经李瑞清、张大千递藏、后归沙可乐收藏的石涛书札《致八大山人函》与另一件日本永原织治收藏的复本从书写的结构与笔性以及书函范式角度考证,最后得出后者系张大千编造的石涛伪札之外,另外指出日本永原织治藏石涛《石供山水册》(十开)系大千伪作石涛的“精品”。所仿石涛原作来源於1930年由中华书局出版的《石涛和尚山水集》(二),该集版权中注明是张善孖、郑午昌鉴定,大风堂收藏。“原跡是长方形的竖册,大千都改成为方形。因此在构图上,或把原画缩短,或将石涛原跡的上端截去。原册皆无诗无款,只有‘原济石涛’的一对连珠印。大千则在伪作上,每页各加诗句,并配以不同的印章。从画风看,这一伪册乃出於大千伪作石涛的后期,故极为成熟,用笔流利,设色明媚。反观石涛的原跡,用笔生辣,故一般观赏者极易为大千的笔墨设色引入彀中。”

张大千对石涛作品心追手摹,惯於参考石涛原作,主要得益於他在上世纪二、三十年代已有丰富的石涛作品收藏。民国时熊弗西在《评论报》撰文“全才画家张大千”时即已指出张大千“对於大涤子作品的收藏之富,在国内堪称第一。”俞剑华在所撰“全国美展中之名跡”一文中即说到大风堂张善孖张大千兄弟“素以藏石涛、八大著名海上。”吴湖帆1933年在为现收藏於美国波士顿艺术博物馆的石涛《水墨山水卷》(又名《寿桐君山水卷》)题跋:“大千好石涛画,所收甲海内名笔,奔赴可观者几十本。”

张大千 江南泊舟图

张大千仿摹石涛,几能乱真,这也是不争的事实。大千有些伪作石涛,事后他本人也在多种场合“招供”。傅申先生在其专著《鉴别研究》(又名《沙可乐藏画研究》)一书出版后,针对大千伪作石涛六开册页,由傅申先生老友罗吉眉先生转告张大千,得到了大千爽郎的肯定,并说明是他大约29岁前后在上海时的作品。另外,台湾李叶霜撰写《石涛的世界》在1973年由雄狮美术月刊社出版后,李叶霜携此书与大千好友薛慧山一起拜访张大千,“正翻开了一页《庐山寂憇图》,一片墨气淋漓,我(薛慧山)赞叹这该是石涛得意之作。他老人家微微一笑道:‘让我自己来拆穿这一个秘密罢!’‘这帧画本来只有两尺半,是个斗方,一位画商硬要我把它变成了中堂,非加上一尺半不可。结果,你瞧,这些松树与石,还不是我添上去的几笔!’这个秘密,假如不是他老人家亲自对我口吐真言,相信千百年后,又谁能具此犀利的目光揭破了这谜底?”另外,王方宇先生在其1988年发表于台湾“国立历史博物馆出版《张大千学术论文集》(九十纪念学术研讨会)“张大千先生与八大山人”一文中也曾经彼露一段趣事:“有一次是在纽约华美协进会,大都会博物馆远东部李佩先生用幻灯片讲八大山人的作品,大千先生在座,李佩用英语讲,大千先生听不懂,只看幻灯片,当时放出来一张,李佩正讲得高兴,大千先生高声用中国话说:‘这张是我画的’。当场的中国人都笑,外国人都不懂。”

傅申先生认为“石涛对大千先生的早期画风最有决定性的影响,而他的伪作石涛是大千对石涛钻研深入的最具体表现。因此研究大千伪作石涛和历代名家的作品,是了解他个人的画风发展最具体的线索。”

张大千 江渚奇峰图

1919年,张大千先后在上海拜曾熙与李瑞清为师。并受到俩位业师喜好石涛、八大的影响。而曾熙与李瑞清、李瑞奇兄弟所收藏的石涛作品,使得张大千有条件能近距离观赏石涛的真跡。包括曾熙与李瑞清对于石涛画艺的品评,曾熙为庞莱臣藏石涛《山水四段图卷》(故宫博物院藏)题云“虚斋同年先生既得石涛诗书画三绝妙跡,复以此四段缄以一通,称为双璧。熙曏见石涛简札册子,其中有云‘近作册子多规橅宋元,然不题出,正欲令读予画想像耳。’此四段气骨已直逼南宋人,知石涛法古,然后知石涛能变古”;题庞莱臣旧藏石涛《清湘书画稿》(故宫博物院藏)云:“石涛之朱紫杂错,恢恢奇奇也。世人莫不效石涛……。”1920年5月,李瑞清题石涛1680年作《兰竹卷》(台北故宫博物院藏)云:“石涛与八大,山人同为明季遗老,八大山人清超奇逸,而石涛则全以古厚胜,用墨大似元人……。”曾熙与李瑞清对于石涛画艺的评介,都对大千临仿石涛产生深远的影响。张大千在1972年於美国旧金山亚洲艺术中心举办“张大千四十年回顾展”的序言中曾经写到:“二十岁归国,居上海,受业于衡阳曾夫子农髯、临川李夫子梅庵,……梅师酷好八大山人,喜为花竹松石,又以篆法为佛像。髯师好石涛,为山水松梅。…予乃效八大为墨荷,效石涛为山水,写当前景物,两师嗟许,谓可乱真。”

张大千临仿石涛,除了受曾熙与李瑞清俩位业师的影响与鼓励之外,还受到藏家庞莱臣的影响。1926年冬,庞莱臣将石涛平生杰作《溪南八景图册》(现藏于上海博物馆)借与张大千临摹。之后该册因1937年抗日战争浙江南浔镇沦陷而失落四页,庞莱臣逐请大千依1926年的临摹本,再补绘四页。庞莱臣在题跋中对于大千所补绘的四页赞誉道“似与原本不爽毫发”。而张大千在1947年应庞莱臣之邀再观由自己补绘而成的《溪南八景图册》时,认为石涛之画“秀而密,实而空;幽而不怪,淡而多姿。清湘此景,岂易企及耶!”

对于张大千临仿或伪作石涛的品鉴方法,傅申先生总结出“如果大千在他临或仿石涛的书画上,也临仿石涛的题识和名款,或者只盖上石涛的印章,而没有加上大千自己的名款印章的话,这就是他有意的伪作。如果在他临仿的书画上,加上了他自己的款印,这就是大千的临本和仿本。”

张大千 睡猿图(署名梁楷)

1987年,时任美国华盛顿国立佛利尔暨沙可乐美术馆中国部主任的傅申先生在接受台湾《雄狮美术》杂志编辑越洋电话釆访关于“血战古人的张大千——张大千六十年回顾展”的展览计划时谈到:张大千仿古人作假画“应该要用另一种眼光去看待,我认为这些假画都是他极力追求并消化古代大家及其作品之后的最高表现,这都是他殚精竭力与古人血战的最佳成果,当国内外鉴赏家、收藏家以高价购入他的这些作品时,无异宣布了他与古人奋战的胜利!…不研究张大千的仿制古画,就不会真正了解他画风发展背后那种血战古人的心理动机。”

张大千无论是伪仿石涛仰或是临仿石涛的作品,傅申先生认为“从另一个角度看这些作品,可以了解大千如何学习石涛以及所受到的影响。当然,认识这些作品,也直接能帮助我们来判定大千的伪石涛。”张大千自已本人对于“临摹”古画就有这样的体会:“临摹工夫,对于增长学力,非常重要,摹写既熟,然后对画临摹,对临有了心得,然后背着画去临,能在看过名画以后,凭着记忆,背着它画出来,笔墨位置,都能得到十有八九,能有这样的工夫,然后融合古人所长,参入自己所得,写出心目中意境,那才算达到成功境界。”

张大千 三十岁自画像1929年

对于张大千的“融合古人所长,参入自己所得”所达到的心中意境,在张大千长达半个世纪的创作作品中就极易看到其所融之石涛笔墨。傅申先生举例张大千於1972年11月在美国旧金山迪昂博物馆举办《张大千四十年回顾展》的几件作品,确是受到石涛的影响。其中如大风堂自藏的图7《山水》与图3《三十岁自画像》,前者“是以石涛的笔法作画,特别是图中近景的一排小竹,还有人物及山崖上的枯树老屋,皆神似石涛”;而后者“衣纹和松树全用石涛笔法”。

傅申先生对于“大千与石涛”之研究,最先是基于其“研究绘画史”和自身“研究古画鉴定”的兴趣。“而大千先生一生的作品,几乎就是半部中国绘画史,自古以来,没有第二个画家可以比拟。同时,我也是研究古画鉴别的,他是伪作史上第一高手,他的仿古、伪古,我想加以澄清,并说明其本质。这就是大千对我最有吸引力和挑战性的地方。”

张大千 临王蒙夏山高隐图

傅申先生研究张大千“血战古人”的历程,除了“大千与石涛”之外,另外就是“大千与王蒙”及“大千与董源”这两项重要命题,而清代石涛、元代王蒙及五代董源这三位画家,是中国绘画史上最为重要的画家,尤其是石涛与王蒙,画史中是同为承前启后的画家。难怪傅申先生在所撰“大千与王蒙”一文中赞誉张大千是“画家中的史学家,其所师承的古人,虽然不能说謦竹难书,但绝对超过画史上的任何画家。”

张大千1937年在其所作《竹院访友图》曾题云“元四家中以黄鹤山人法门为最广大,明清作者无不师之。即不羁如方外二石,亦不能越其藩篱也。”而张大千对王蒙确是钻研极深。

研究张大千的师承,离不开他的收藏,恰好在张大千的收藏中最多的就是石涛与王蒙的作品。《血战古人——傅申论张大千》一书收录傅申先生提交于台湾历史博物馆1988年举办的“大千先生九十纪念学术研讨会”上的论文“王蒙笔力能扛鼎,六百年来有大千——大千与王蒙”首先指出:“在大千居士所收藏的宋元人书画中,恐怕要以王蒙为最多,由此也可以看出他对王蒙的高度喜好和极力搜罗,以及为什么对王蒙数数学习和临仿。”继而举例详析张大千1938年3月、1940年8月、1947年3月及1946年5月、1946年11月、1950年冬前后分别三临大风堂收藏的王蒙名作《夏山隐居图》及《林泉清集图》,除此张大千1937年与1947年还间隔十年两度背临王蒙《春山读书图》。傅申先生同时还考证“在清宫延春阁旧藏的王蒙画迹中,有一幅《雅宜山斋图》,著录于清宫藏画目的《石渠宝笈三编》中,在过去的旧画册中,常见影印本,也见于日本印的《支那名画宝鉴》一书中。此画的章法结构的确是出于王蒙,可是用笔和款字都很稚弱,绝不是王蒙真迹。大千先生在一九四七年的农历四月以前,已经如前所述见过和临过不少王蒙的剧迹,对于这样的伪迹当然是了然于心的,而自己的功力,以及对王蒙的笔法特征已经全盘掌握,因此趁着这一阵子的王蒙热,在丁亥(一九四七)的秋天,借着这一幅旧仿的伪王蒙《雅宜山斋图》,表演了一下他“借尸还魂”的绝技,画出了一幅使王蒙复生的《雅宜山斋图》来。点染完毕,自视也颇为得意,于是题识了以下的语句:‘故宫雅宜山斋图,用笔冗弱,定非山樵真本。予此幅参合林泉清集、青卞隐居二图为之,遂觉顿还旧观也。’此画皴点绵密,渲染秀润,笔精墨妙,不仅远胜于清宫的伪作,也是他临仿王蒙的得意之作。” 对于张大千作品中的临仿王蒙,还不同于其追摹石涛。在“大千与王蒙”一文中,傅申先生认为“绝少见其临摹逼真的王蒙作品,而大多是他熟运王蒙笔法和章法的再创作”。

张大千 黄山文殊台(署名梅清)

傅申先生认为“通过聚焦于作为伪造者的张大千,可以更好地理解他的艺术发展。我们可以通过他临摹古画的实践来记录他的风格发展及追踪他成为二十世纪中国绘画最具创造力的艺术家之一的历程。张大千对于古画的临摹反映了他对广泛的个人和时代风格的极为勤奋的研习。任何对于张大千独特个人风格的分析都不能忽视这些摹本。他的伪造品中体现的高度创造性也不能被轻视。张大千的伪造品毫不夸张的说也是其重要的艺术成就。赝品在这个语境中并不完全准确,需要进一步解释。只在极少数的例子中张大千直接临摹现存的古画。通常他是综合来源于多幅绘画的元素伪造一幅新的作品。然后他在画上签上古代大师的名字,或者至少在题签条上这么认定。这种新造古画的过程比完完全全的仿造要复杂得多。尽管在这两种情况中的任何一种情况下仅仅拥有制造令人信服的复制品的技能本身就已经是一种成就。我们可以从他制造伪造品的方法中了解到他的绘画艺术史方法和训练手眼的方法。”

张大千 仿龙眠三高图▕ 张大千 三高图

而傅申先生针对收藏于美国佛利尔美术馆一件传为宋代李公麟的《吴中三贤图卷》所进行的考证,则得益于其1967年任职台北故宫博物院时对于存世巨然画迹与一件藏于美国波士顿美术馆传为关仝《崖曲醉吟图》的研究成果以及稍后在普林斯顿大学师从方闻读博期间研究石涛的经验所得,使傅申先生在1968年冬初访佛利尔美术馆时,就对时任该馆中国部主任罗覃博士指出该卷《吴中三贤图》系张大千作伪。

傅申先生在1985年开始详细研究这卷《吴中三贤图》是出于张大千之手,最后直到1989年的9月,才以英文发表于香港的英文刊物《ORIENTATIONS》。同时指出了部分大千伪作的隋唐五代及宋画。研究结果也证明在张大千诸伪古画中,此作也是唯一一件能够在其“目验”之下能充分举出古今画迹作论证说明的作品,并且又能运用实验室分析颜料成分的纯科学方法作有力的辅证。

五代 刘道士 湖山春晓图 ▕ 张大千 临刘道士湖山春晓图

张大千在其1949年所作《江雨泊舟图》的右上角上曾有一段题跋:“昔人称仲圭(吴镇)师巨然得其笔,王叔明(王蒙)得其墨。予此纸北苑(董源)夏山图笔法求之,所谓上昆仑寻河源也。”而张大千的“血战古人”之路,实则就是一条画学之路,傅申先生在其1993年发表于台北故宫博物院《张大千溥心畬诗书画学术研讨会论文集》“上昆仑寻河源:大千与董源”一文指出:“1920及30年代,大千仿学的古画家以清和明为主,偶及宋元。在30年代初期,渐及董其昌和巨然,是因他在早年研习石涛、石溪和八大的过程中,分别地了解董其昌和王蒙等的重要性,指引他走向董、巨的源头。”并认为“大千一生对古人作品的搜求、研习的精神,在画史上少与匹敌。董源的作品,他曾经收藏过的至少有四件,其他所见所仿过的又有十余件。这样的纪录,只有明末的董其昌堪与相比,如就画技的研求和大成而论,则大千且胜董其昌。”

张大千 临董源江堤晚景

除了元代王蒙之外,张大千曾有在1930年代跨越四王直接效法正统派画家董其昌的山水画作品,也是其“寻河源”(董源、巨然)的重要因素之一。与1983年及1988年前后发表的“大千与石涛”、和“大千与王蒙”(包括对于传为李公麟《吴中三贤图》的研究)一样,傅申先生在“大千与董源”一文中同样抽吸剥茧地解释张大千在“血战古人”的实践中追摹董巨的具体表现。自1938年初见董源《江隄晚景》直至1946年收获此作之后的十多年时间,也是张大千频繁运用董巨笔法进行仿古、学古、临古的黄金时期,尤其是其1946年与1950年曾两度临摹《江隄晚景》。这一时期对于张大千从追摹黄山派过渡到董巨派,傅申先生举例数十件作品,认为张大千也“领悟到他早年景慕学习的二石,原来也是出于董源,他自题《仿二石山水》云:石涛、石溪,倶从子久上窥董源,各得一体。石溪苍莽,石涛清逸,面目遂殊,正如临济、云门,共是曹溪一滴。”

张大千 丘壑鸣泉图

傅申先生曾经在发表的一篇文章中谈到这样一件事:张大千在1930年左右有一件效法石涛的山水,原本只是一尺见方的小册页,大千却将它放大十几倍,成为六尺巨轴。两次题诗,一作行书,一作隶书,也都俨然是石涛书风的再现。不过诗后都是大千自己的印章并且又加题一行半“大涤子本,大千居士临之,”清楚表明了是大千的临本,不是一幅让人误以为真的石涛。30多年以后的1964年4月,大千路过香港时,友人出示此画,大千见此少作,有感而再题其上:此予三十年前所作,当时极意效法石涛,惟恐不入,今则惟恐不出。书画事与年俱异,并有不期然而然者矣。”傅申先生深谙张大千艺术生涯中的仿古历程与绘画创新时所体悟早年的“惟恐不入”与中晚年的“惟恐不出”之道,其在台湾《艺术家》杂志分别发表的“大千临古惟恐不入”与“大千法古变今惟恐不出”两文,实则总结了贯穿於张大千一生的艺术创作历程。前文指出“大千从石涛、石谿、八大山人的山水画中,看出他们从董其昌上溯黄公望与王蒙,然后根源於董源、巨然的这一条脉络… …张大千的泼墨泼彩比较耐看而且有深度,正因为他是有本的生意,并非无根之学。”而后文则精彩地点评到“张大千一生最重要的‘法古变今’,乃是将古人运用在花卉上的泼墨,发展到山水画中,以及将传统山水画中的没骨法和青绿法,融合而成泼墨泼彩的山水。

通过对于张大千追摹石涛、王蒙和董源之研究。傅申先生评价“大千在传统绘画上的成就,其所以高出侪辈,原因是多方面的;而其中之一,该是他对传统书画的真切体认与鉴识。比观中国历史上的画家,只有极少数能与之并驾,如赵孟頫、董其昌等。十九世纪的画家,多半仍在清初诸大家画风的笼罩之下,原因之一是:历代名迹大半集中于内府,一般画人无由见贤思齐,造成画风的疲糜和格局的狭小。到了二十世纪初期,虽仍积弱不振,但渐因照相印刷之进展,以及皇家藏品的流散,使得某些画家能上窥元明,渐及南宋。而在众多画人中,只有张大千,能由清而明,而元而宋,而五代,而隋唐,绝不自限,目光高远,因此表现在他的作品上也就丰富多姿,集古今之大成。”